暂无

数据资产作价入股,又落地一单。

近日,秦皇岛经开区见证了河北省数据要素市场化的历史性一刻,智慧羽盈生物科技将价值 3万元的“12ºP大麦芽黄啤发酵数据集”注入太初生物科技,完成工商变更登记。

这看似不起眼的“3万元”,实则是河北省首单数据资产入股项目。

当传统产业还在为资金发愁时,数据资产正悄然改写商业规则,让数据能入股从理论走进现实。

回溯数据资产的进化史,这场变革早已埋下伏笔。

通过公开信息可查,2019年,浙江率先探索公共数据授权运营,当时谁也没想到这些沉睡的数据日后会成为资本的“硬通货”。彼时杭州某智慧停车企业尝试将路侧停车位使用数据与物业公司合作分成,虽未涉及股权层面,却已显露出数据参与价值分配的苗头。

2022年12月,“数据二十条”的出台,正式确立数据要素市场化配置的顶层设计。政策明确提出“鼓励数据要素市场化配置改革试点”,后续随着国家数据局成立、财政部入表政策出台,多地随即展开数据资产入表、交易流通等探索。

到2025年国家市场监管总局《公司登记管理实施办法》明确数据可作价出资,政策的“最后一公里”终于打通,让数据资产获得了与货币、实物资产同等的法律地位。

这场变革的底层逻辑,是数据从“资源”到“资产”再到“资本”的三级跳。

数据交易中心更像简单的数据超市,买卖双方多进行一次性数据产品交易,而数据入股则让数据深度嵌入企业股权结构,真正参与到价值创造的核心环节。

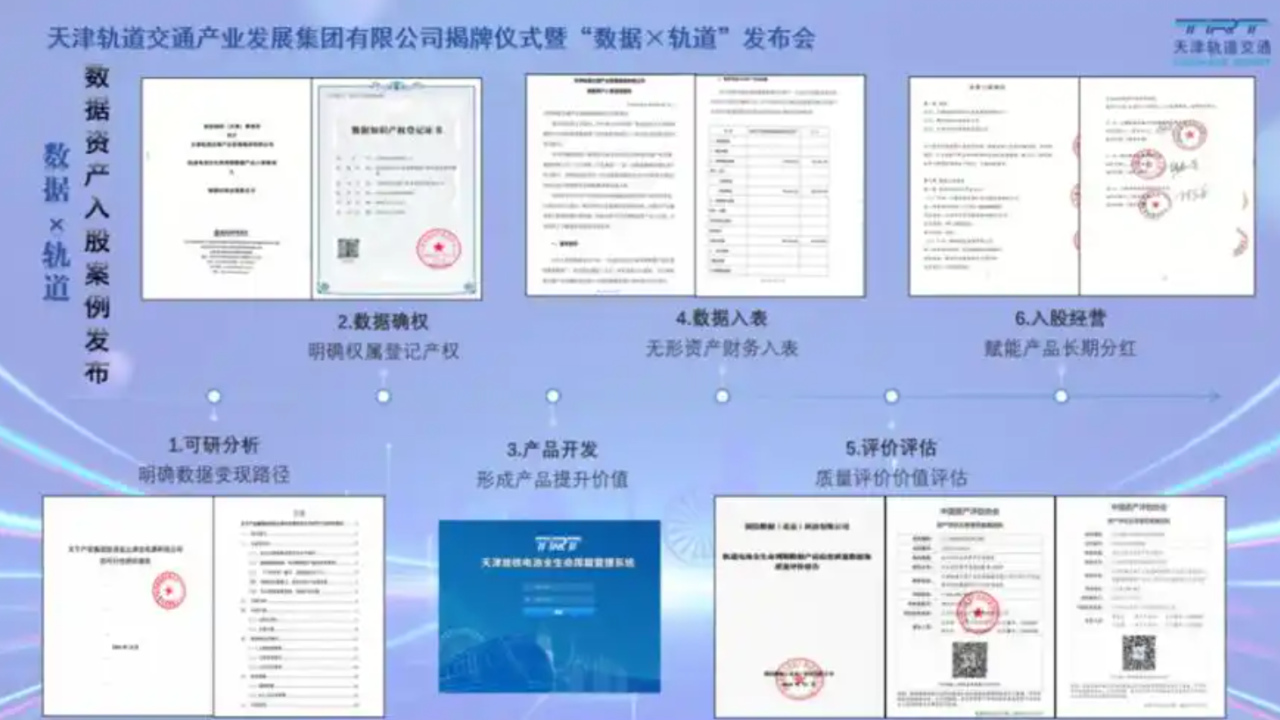

不久前,天津轨道交通集团的实践颇具代表性,其将地铁蓄电池运维数据作价104万元入股新能源企业,这些包含超10万条运行参数的数据,帮助合作方开发出高安全轨道电池,预计年内销售额可大幅增长,数据价值在产品迭代中持续释放。

江苏无锡同样有落地案例,无锡筋斗云文化科技公司用“吴越文化数字传播流”,涵盖苏绣、评弹等非遗项目的数字化传播数据与用户画像分析入股传媒公司,通过虚拟偶像IP运营,使文化IP变现效率提升,让传统文化在数字时代焕发新生。

这些案例共同证明,数据资产正在突破传统资本的物理边界,成为驱动创新的新引擎。

看到这里也许很多人会有疑惑:数据看不见摸不着,凭什么能作价入股?这背后其实是一套成熟的价值锚定体系与法律保障机制在支撑。

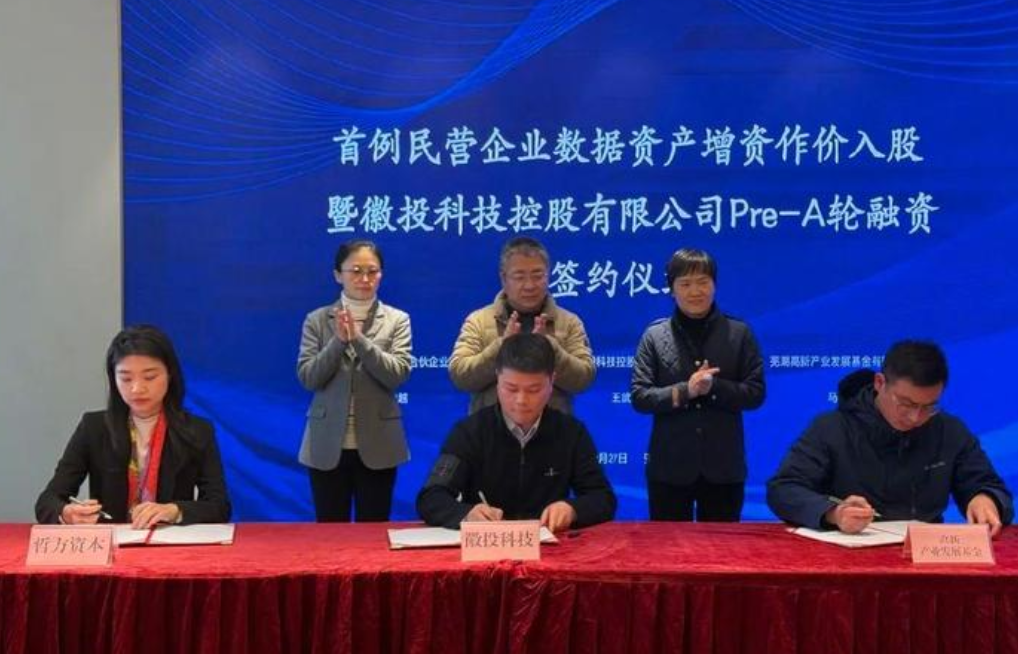

从价值评估来看,专业机构会综合运用成本法、收益法、市场法进行科学测算。天津轨道交通的数据估值就充分考虑了前期传感器部署、数据清洗的成本投入,以及未来通过电池寿命预测降低运维成本的收益预期;徽投科技的“紫藤数融”平台数据,经过对6万家企业信息的清洗治理,形成标准化信用评估数据产品,参考同类数据交易价格,最终估值达204万元。

我们同样认为,新《公司法》第四十八条的 “开放性条款”,将出资形式扩展至“法律、行政法规规定的可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产”,也为数据资产打开了出资通道。

进一步明确,只要法律对数据权属有规定,即可作价出资。我们分析发现,秦皇岛案例中,智慧羽盈的数据资产先经第三方机构合规审查,确认不涉及个人信息泄露、知识产权纠纷,再通过收益法评估其未来三年为太初生物带来的配方优化价值,最终形成的3万元估值完全符合“可货币估价、可依法转让”的法定要件,顺利完成工商登记。这种制度突破,让数据资产真正获得了与货币资本平等的“入场券”。

“数据二十条”提出的“三权分置”(持有权、使用权、经营权),则巧妙化解了数据权属这一核心难题。

青岛全国首例医疗数据入股案例中,医院保留数据持有权,确保患者隐私保护;将数据使用权授权给医疗科技公司,用于新药研发;合作成立的新公司则拥有数据经营权,负责数据产品化运营。这种“淡化所有权、强调使用权”的设计,既守住了数据安全底线,又激活了数据价值,为数据资产的流通扫清了障碍。

但我们需要正视的一点是,确权争议仍是当前首要难题,数据的“混血”特性常让权属界定陷入僵局。

比如像电商平台的用户行为数据就牵扯多方权益 ,既包含用户授权的个人信息,又融入平台的算法加工成果,一旦作价入股,极易引发权益纠纷。对此,厦门的探索值得借鉴,其通过“数据资产登记证”制度,为医疗、交通等领域的11个数据资产建档,用区块链存证技术记录数据来源、加工过程和使用授权,从源头厘清权属关系。

另一个疑问又随之而来,估值标准如何统一?不同行业的数据价值差异显著。轨道交通运维数据更看重安全性与稳定性,文化数据则依赖IP变现能力,工业数据的价值又与生产效率提升直接挂钩。

此前中国资产评估协会发布《数据资产评估指导意见》,我们预计,未来有望形成“基础标准+行业细则”的评估体系。

但我们站在2025年的节点展望,数据入股正开启多个新维度的变革。

在产业融合方面,秦皇岛生物科技领域的案例只是起点,数据资产正加速向更多企业渗透,而且对于以大模型、人工智能、数据要素为主营业务的公司,是不是有天然的优势?

如果一家AI初创公司用积累的多语种平行语料库作价入股,是否可节省现金投入,还可通过股权绑定获得合作方的算法支持,这种模式是否会改变“烧钱换市场”的传统融资逻辑。

数据入股的本质,是数字经济时代生产要素的重新配置。

从秦皇岛的3万元到天津的104万元,从国企试点到民企突破,这场变革正在重塑资本的形态。当数据资产真正成为“数字黄金”,我们迎来的不仅是商业模式的创新,更是整个经济体系的范式革命。

或许正如业内企业家所言:“未来的商业竞争,不是看你有多少厂房设备,而是看你能激活多少数据资产。”

这场静悄悄的革命,才刚刚开始。

我要入驻

我要入驻 微博分享

微博分享 微信分享

微信分享